Auteur/autrice : ADEIC

Chèque énergie : un dispositif désormais frontalement attaqué par le gouvernement !

[Communiqué de presse]

Malgré les mises en garde des associations et acteurs du secteur de l’énergie, aucun dispositif viable n’a été mis en place pour remédier aux problèmes d’attribution du chèque énergie à la suite de la disparition de la taxe d’habitation et permettre à des millions de nouveaux ménages de bénéficier du chèque énergie en 2024. En cas d’adoption de l’article 60 du projet de loi de finances 2025, il sera mis fin à l’automatisation de l’envoi du chèque énergie, cette aide qui ne concerne que les ménages très modestes, et pour qui le chèque énergie constitue un impératif budgétaire. Les contraindre à en faire désormais la demande sur une plateforme aura pour effet d’exclure, pour non-recours, un grand nombre d’entre eux du dispositif.

D’après les chiffres que nous ont été communiqués par l’administration, seuls 3% des nouveaux bénéficiaires potentiels du chèque énergie en 2024 l’ont obtenu à ce jour. Cette situation confirme les fortes craintes que nous avions formulées auprès de l’administration ministérielle, compte tenu du manque de communication et de la difficulté pour les ménages concernés à s’inscrire sur la plateforme numérique mise en place.

La campagne « chèque énergie » 2025 s’annonce encore plus difficile : il faudrait potentiellement pour pouvoir prétendre à son chèque s’inscrire systématiquement sur une nouvelle plateforme numérique, pour y communiquer son numéro de PDL (point de livraison électrique), le numéro fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’énergie, et justifier son lieu de domicile.

Nos organisations considèrent que les bénéficiaires du chèque énergie, 20 % de la population, soit 5,6 millions de ménages, vivant souvent sous le seuil de pauvreté, ne doivent pas être les victimes de la fin du versement automatique du chèque énergie. Les associations de consommateurs ont le sentiment que c’est volontairement que le gouvernement complexifie l’accès au chèque énergie pour réaliser des économies budgétaires au détriment des plus démunis. Le projet de loi de finances donne pourtant le pouvoir à l’administration d’établir une liste des bénéficiaires du chèque énergie en croisant le revenu fiscal de référence avec le nombre de parts fiscales. Il sera donc possible d’identifier tous les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur au plafond de 11 000 euros par unité de consommation et ainsi de les protéger d’un risque supplémentaire de perte de pouvoir d’achat, d’autant que des hausses de taxes sont prévues sur l’électricité.

Compte-tenu de ce qui précède, nos organisations appellent le Gouvernement ainsi que l’ensemble des parlementaires amenés à examiner le projet de loi de finances pour 2025 à :

- Sanctuariser une enveloppe budgétaire suffisante permettant de revaloriser le montant du chèque énergie, et ainsi soutenir les ménages en situation de précarité énergétique dont le revenu fiscal de référence est actuellement inférieur à 11 000 euros : le chèque énergie ne doit pas seulement couvrir le coût de l’augmentation des taxes et l’inflation connue sur les prix de l’énergie depuis 2019 ;

- S’assurer, à travers les modalités de versement du chèque :

– de ne pas « oublier » des ménages éligibles au chèque énergie pour l’année

2025 et d’exclure tout dispositif reposant sur une demande préalable des

bénéficiaires,

– De se baser sur le revenu fiscal de référence pour en automatiser

l’attribution ; - Dans l’immédiat, prolonger la durée de vie de la plateforme numérique visant à identifier les nouveaux bénéficiaires de la campagne 2024 au-delà du 31 décembre 2024.

Signataires : ADEIC (Association de défense et d’information des consommateurs) – AFOC (Association Force Ouvrière consommateurs)– ALLDC (Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs) – CLCV (Confédération logement cadre de vie) – Réseau CLER – CNAFAL (Conseil National des associations familiales laïques) – CNAFC (Confédération nationale des associations familiales catholiques) – CNL (Confédération nationale du logement) – CSF (Confédération syndicale des familles) – Familles de France – Familles Rurales – FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies) – Fondation Abbé Pierre – Indecosa-CGT – Secours Catholique – UFC (Union fédérale des consommateurs) – ULCC (Union laïque des consommateurs citoyens) – UNAF (Union nationale des associations familiales)

Contacts :

CNAFAL : Françoise THIEBAULT – 06 80 10 83 64

CLCV : Jean-Yves MANO – 06 81 99 31 50

UNAF : Laure MONDET – 06 20 27 14 71

Pose de panneaux solaires : neuf ans de galères

En 2015, Mme N. fait poser huit panneaux solaires photovoltaïques par une société spécialisée, sur la toiture de sa maison et de son garage, ainsi qu’une centrale solaire. Trois ans plus tard, en octobre 2018, elle remarque une voie d’eau et des infiltrations dans la toiture, en raison de malfaçons de l’installation. Contrainte de faire appel en urgence à un couvreur, qui lui facture 150 €, elle signale immédiatement la malfaçon, mais ce n’est qu’en janvier 2019 qu’un technicien de l’entreprise se déplace pour un simple examen, sans aucune suite.

En 2021, un autre incident pousse Mme N. à signaler des eaux pluviales fuyant dans le grenier, à cause de fissures du matériel, mais l’entreprise ne donne aucune réponse. Un an plus tard, c’est le moteur de l’installation qui disjoncte et fait disjoncter celui de l’aérovoltaïque : là encore, la réponse se fait attendre, et l’entreprise finit par rétorquer plusieurs mois plus tard, que la garantie décennale ne s’appliquait pas.

Tout au long de l’année 2023, Mme N. a cherché à joindre l’entreprise par tous les moyens, laquelle ne s’est manifesté qu’en août pour une simple visite technique, sans intervention. Après avoir insisté, l’adhérente obtient la pose d’ardoises pour une réinstallation des panneaux sur le garage, mais la toiture de la maison reste inchangée, bien que défectueuse.

En février 2024, un mail étonnant de l’entreprise, qui lui demande plusieurs documents pour l’étude de son dossier, décide Mme N. à solliciter l’Adéic. Elle comprend que l’entreprise a ignoré les réclamations en attendant la fin de la garantie décennale, qui se terminait en août 2025.

L’association met donc en demeure l’entreprise d’intervenir sans délai chez Mme N. pour remédier aux malfaçons et reposer l’ardoise sur le toit de sa maison. Elle argue du fait que l’entreprise engage sa responsabilité, si la prestation exécutée est non conforme, et qu’elle a une obligation de résultat.

Mme N. a réclamé à bon droit la mise en œuvre de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil, et selon laquelle « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ». Ce principe est d’ordre public : aucune clause contractuelle ne peut exonérer le débiteur ou en limiter la garantie.

À la suite du courrier de mise en demeure, l’entreprise s’est engagée pour une intervention rapide ainsi que le remboursement de l’achat des ardoises et de l’intervention du couvreur.

La pose de panneaux solaires peut être une très bonne idée, qui concilie geste pour l’environnement et économies d’énergie, mais les arnaques et entreprises malhonnêtes sont nombreuses. Avant de souscrire à une offre, vous pouvez vous renseigner sur les qualifications et les labels de l’entreprise, sur france-renov.gouv.fr, ou bien faire directement appel à un conseiller France Rénov’

L’Édito du président – septembre 2024

Certains avaient prédit des JO calamiteux : sécurité, accueil, transports, public absent et j’en passe… ce fut finalement une réussite, des moments d’union, de fierté et de de bonheur. Cette séquence d’unité à peine refermée, les affrontements politiques avec leur lot d’invectives ont repris droit de cité dans les médias, dont certains sont malheureusement toujours très friands…

Après une très (trop) longue attente, un nouveau premier ministre vient d’être nommé, et nous ignorons à cette heure quelle place sera laissée au droit de la consommation dans le futur gouvernement. Les sujets liés au champ d’actions de l’ADEIC ne manquent pas en cette rentrée : pouvoir d’achat en berne, qualité alimentaire insuffisante, énergie trop chère, accès au logement, déficit public… Le gouvernement devra répondre à 2 préoccupations antagonistes :

- Celle du pouvoir d’achat, qui implique l’augmentation des dépenses ;

- Celle de la dette publique, donc des économies à réaliser…

Aussi, attention à la démagogie, source de rancœur et d’amertume. Les réponses sont complexes, cela demande le sens de la responsabilité sans sombrer dans le pessimisme ambiant. Alors, réfléchissons pour mieux agir pour le bien de tous…. Peut-être en renforçant, les politiques sociales, en valorisant ce qui nous réunit et non ce qui nous divise… Je ne peux, ne veux pas croire que l’abîme est la seule réponse opportune…

Compte personnel de formation (CPF) : des avancées et de nouveaux freins

Il y a deux ans l’ADEIC s’était inquiétée de la pression commerciale très forte sur les titulaires du CPF via des organismes peu scrupuleux. Des avancées législatives sont intervenues mais utiliser son CPF a désormais un coût et n’est pas des plus faciles.

Depuis 2018 et la mise en place de la plate-forme « Mon compte formation », les actifs avaient eu en effet à supporter de nombreux préjudices : détournement et utilisation frauduleuse de comptes, méthodes marketing agressives et mensongères, orientation vers des formations de mauvaise qualité, sessions fictives…

Où en est-on aujourd’hui ?

Une loi pour lutter contre les abus et les fraudes au Compte personnel de formation (CPF) a été votée en décembre 2022. C’est une avancée pour prévenir, sanctionner les abus et les fraudes.

Des mesures sont désormais mises en place :

- Interdiction de la prospection commerciale pour la collecte des données personnelles du titulaire du compte (montant des droits acquis, identification permettant d’accéder à la plate-forme) et pour la conclusion de contrats sur des actions de formation éligibles au CPF.

Les lourdes sanctions en la matière (75 000 euros pour une personne physique, 375 000 euros pour une personne morale) seront prononcées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Celle -ci pourra échanger des informations avec les certificateurs Qualiopi[1] et les différents financeurs pour recouvrir les sommes indûment versées. - Lutte contre l’utilisation frauduleuse du compte par le titulaire, avec un pouvoir renforcé de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour recouvrir les fonds.

- Durcissement du référencement par des conditions plus strictes : déclaration d’activités conforme à la loi, détention de la certification Qualiopi, respect de la législation fiscale et des Conditions générales d’utilisation (CGU) de la plate-forme. Ces exigences seront par ailleurs étendues aux sous-traitants.

- Déréférencement des organismes défaillants.

Un déficit d’accompagnement et un accès via l’application trop complexe

Parallèlement à ce dispositif législatif, l’application CPF a été sécurisée puisqu’il y a désormais obligation de s’inscrire sur France Connect pour l’utiliser, avec un contrôle via l’identité numérique (voir le livret publié par l’UNSA « Comment utiliser son CPF »).

Malheureusement la procédure, très complexe, est sans doute un frein, notamment pour les publics les moins agiles avec le numérique et a fortiori pour ceux n’y ayant pas accès.

Il n’est donc pas étonnant que ce facteur ait joué avec d’autres (« nettoyage » des catalogues, révision des listes d’organismes…) dans la forte baisse du nombre d’entrées en formation en 2023, comme le montre une étude la DARES.

Les publics les moins qualifiés sont les plus impactés : -37 % pour les infra-bac alors qu’elle est moins prononcée pour les plus diplômés ( -23 %).

L’accompagnement du titulaire du compte, laissé seul devant son application, est toujours le point faible et le recours au Conseil en Evolution Professionnelle (CEP[2]) est encore trop marginal, notamment par manque d’information de la part des employeurs et des pouvoirs publics.

Par ailleurs, malgré les effets d’annonce, le co-financement d’une formation via le CPF par un tiers (entreprise, OPCO, collectivité…) reste marginal avec 1% des dossiers seulement.

Un nouveau reste à charge de 100 euros !

L’accès à la formation reste donc difficile et la récente mesure gouvernementale consistant à faire payer aux salariés un reste à charge de 100 euros par formation est un nouvel handicap dans cette période d’inflation.

Cette participation pourra par contre être prise en charge par l’employeur ou par l’OPCO[3]. A cet égard, le salarié devra être vigilant par rapport à son employeur si celui-ci avait la tentation de conditionner sa contribution de 100 euros à un choix de formation.

Pour l’ADEIC malgré des avancées dans les domaines de la sécurisation des comptes CPF , la promesse de la « liberté de choisir son avenir professionnel » est encore loin d’être une réalité pour de trop nombreux actifs.

Notes :

[1] Le label Qualiopi vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des compétences et à permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers. Depuis le 1er janvier 2022, cette certification qualité est obligatoire pour tous les prestataires d’actions (organismes de formation, prestataires indépendants…) concourant au développement des compétences qui souhaitent accéder aux fonds publics et mutualisés.

[2] Le Conseil en évolution professionnelle (CEP) est un dispositif d’accompagnement totalement gratuit et personnalisé pouvant répondre à la demande de tous les actifs (salariés, demandeur d’emploi …) pour mettre en place un projet d’évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d’activité…).Pour trouver un CEP : https://mon-cep.org/

[3] Un Opérateur de Compétences (OPCO) est un organisme agréé par l’État chargé d’accompagner la formation professionnelle. Ces organismes ont remplacé progressivement, les anciens Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).

crédits image : vectorjuice pour freepik.com

Rentrée étudiante : un pouvoir d’achat en berne, des difficultés qui s’aggravent

Depuis la pandémie de 2020, on connaît les difficultés croissantes des étudiants en France pour se loger, se nourrir, mais aussi en termes de santé mentale et d’accès aux soins. Le COVID, ainsi que l’inflation galopante ont été un fléau pour la population estudiantine, qui a vu s’accumuler les difficultés. Qu’en est-il à la rentrée 2024, et comment se profile l’année universitaire qui vient dans un contexte économique toujours morose ?

Si l’on en croit un récent sondage d’OpinionWay pour Sofinscope, les étudiants vivent avec un budget moyen de 628€/mois, obtenu en partie par la famille (39%) mais également par les bourses (27%) ou les revenus propres (25%). Cependant, sur le même échantillon, les dépenses mensuelles s’élèvent à 700€ par mois en moyenne, ce qui laisse penser que beaucoup d’étudiants finissent le mois à découvert. De plus, pour vivre correctement, ces étudiants considèrent qu’il leur manque 590€, donc un budget total de 1218€/mois, loin de la réalité qu’ils connaissent.

Cette situation découle d’un coût de la vie de plus en plus contraignant année après année : selon l’UNEF, qui mène l’enquête depuis 20 ans, ce coût a augmenté de 2.25% de septembre 2023 à septembre 2024. C’est certes moins que les 6.74% de l’année précédente, mais cette hausse s’ajoute aux précédentes, et représenterait un total de plus de 27% d’augmentation depuis 2017. Les raisons sont nombreuses : hausse des coûts de transports, inflation sur les produits de première nécessité… et surtout l’explosion des loyers partout en France.

Le logement étudiant en crise ?

En effet, selon le sondage Opinionway, le logement représente la part majoritaire du budget des étudiants : environ 311€ par mois, bien devant l’alimentation (qui représente un budget de 114€/mois) ou encore les loisirs et sorties (53€). Mais cela représente seulement la part du budget allouée au logement, et non le prix réel des locations. Selon une étude Locservice de 2024, sur 41 villes françaises, le prix moyen d’un studio de 14 m² s’élève à 458€ par mois, avec d’énormes disparités entre des villes comme Limoges, à 379€/mois, Bordeaux à 562€/mois ou Paris, qui culmine à 907€ de loyer chaque mois !

Pour éviter de tels gouffres financiers, les chambres du CROUS présentent des tarifs plus avantageux. Néanmoins, elles restent insuffisantes face à la hausse des demandes. Pour l’UNEF, seulement 8,8% des logements promis par Emmanuel Macron en 2017 ont été construits. Le ministère annonce lui le chiffre de « 30 000 logements étudiants » construits en 7 ans. Toujours est-il qu’à la rentrée 2023, ils étaient 330.000 à demander un logement CROUS en France, pour 176.000 places disponibles, selon David Martinez, responsable communication du CROUS.

A ces dépenses mensuelles s’ajoute, pour la rentrée 2024, un dégel des frais d’inscription à l’université. Après 4 années de gel, conséquence de l’épidémie de Covid et de l’inflation, l’inscription augmente de 4,9% : 5€ de plus en licence, 7€ en master et 11€ en doctorat. Une hausse certes « très modérée » selon la communication du ministère, mais qui représente « un nouveau coup de massue » pour la Fage (Fédération des Associations Générales Etudiantes), qui dénonce l’accumulation des augmentations.

Les aides renouvelées à la vie étudiante

Pour pallier quelque peu cette précarité, plusieurs aides perdurent et évoluent au niveau national. Outre l’attribution des bourses, qui s’est ouverte à un plus grand nombre d’étudiants l’an dernier, les non-boursiers peuvent également bénéficier d’aides financières adaptées, qu’ils peuvent retrouver sur la plateforme 1jeune1solution. Au niveau du logement, la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) a renouvelé la présentation de ses aides à destination des 16-25 ans sur son site Internet. Et pour compenser l’insuffisance de ses chambres universitaires, le Crous a lancé la plateforme Lokavitz, qui permet aux étudiants de rentrer facilement en contact avec des particuliers pour trouver un logement.

Au sujet de la restauration, le Crous propose les repas à 3.30 € dans tous ses restaurants universitaires, et même à 1€ pour certains étudiants boursiers ou identifiés comme précaires. Ainsi, entre septembre 2023 et juin 2024, plus de 23,8 millions de repas à 1 € ont été servis aux étudiants, selon CampusFrance. Enfin, au niveau des dépenses pour la santé, les Services de Santé Etudiante (SSE), réformés en 2023, concernent à présent tous les étudiants et plus seulement ceux des universités. Ces services gratuits, installés dans les campus, permettent aux étudiants d’obtenir des consultations dans les domaines de la santé mentale, la santé sexuelle, la nutrition, la prévention des addictions ou encore la santé liée au sport. En ce qui concerne la santé mentale, il est important de rappeler que par la plateforme https://santepsy.etudiant.gouv.fr/, renouvelée en 2024, les étudiants peuvent bénéficier de 12 séances gratuites avec un psychologue partenaire.

Ces aides bienvenues, mais partielles, parviendront-elles à maintenir à flot le grand nombre d’étudiants précaires, et à leur redonner un semblant de pouvoir d’achat ? L’année universitaire à venir nous le dira…

Ouverture du discount Atacadao en France : une « arme anti-inflation » ou « pro-bénéfices » ?

La marque Carrefour lance un nouveau type de discount sur le territoire français, avec un choix réduit et des prix cassés : mais les promesses de cette multinationale de la grande distribution seront-elles à la hauteur des attentes et des besoins des consommateurs ?

Annoncé dès octobre 2022 par le PDG de Carrefour, le premier magasin ATACADAO en France a ouvert ses portes le 20 juin dernier à Aulnay-Sous-Bois, en Seine-Sain-Denis (93).

ATACADAO, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous serez certainement amené à l’entendre de plus en plus. Rachetée en 2007 par le groupe Carrefour, cette entreprise brésilienne, qui dispose de 300 magasins au Brésil, vend des produits de consommation courante à des prix cassés, grâce à un concept de « magasin-entrepôt » où les produits sont directement stockés dans les rayons et où le client se sert dans les cartons. Ces magasins incitent les consommateurs à acheter en gros, car le prix est dégressif en fonction de la quantité achetée : des produits comme le sucre, la farine, le riz, peuvent ainsi s’acheter par paquets de 10 ou 20 kg, à des prix défiant – en théorie – toute concurrence.

En France, le concept a pris du temps à se concrétiser : d’abord prévu à Sevran, qui a refusé l’implantation du magasin sur son territoire, le magasin a finalement été accueilli par la ville d’Aulnay-Sous-Bois, en lieu et place d’un ancien hypermarché Carrefour. Le jour de l’ouverture, des clients ont fait le déplacement des communes de Seine-Saint-Denis avoisinantes, et même du Val-d’Oise pour tester le concept et profiter de promotions. Cependant, les avis sont mitigés. Si des clients se réjouissent de profiter des prix dégressifs en quantité, notamment pour subvenir aux besoins de familles nombreuses, d’autres pointent du doigt une différence de prix parfois minime avec d’autres enseignes, surtout si ces produits sont achetés en faible quantité. L’aspect « entrepôt » et les larges allées sans signalétique peuvent aussi confondre certains visiteurs. Enfin, l’un des clients interrogés par Le Parisien souligne que tout est fait pour pousser à la surconsommation, en particulier de produits sucrés et caloriques.

Un discount très lucratif

En effet, on peut s’interroger sur l’intention de ce genre de magasins. Derrière la façade d’un discount « anti-crise » qui profiterait aux populations les plus précaires, se profile une stratégie très rentable pour Carrefour, visant à accroître encore davantage son chiffre d’affaires. Au Brésil, l’enseigne représente les deux tiers du chiffre d’affaires de Carrefour et 80% de sa rentabilité. En France, le magasin s’adresse à la fois aux professionnels, en ouvrant dès 7 heures, mais également aux particuliers, que l’enseigne compte attirer pour en faire 70% de son chiffre d’affaires. Cette double casquette lucrative ne profite cependant pas aux salariés de l’entreprise. Pour faire fonctionner le magasin d’Aulnay-Sous-Bois, ils sont 220, un tiers de moins qu’à l’époque de l’hypermarché Carrefour. Un plan de départ volontaire a écrémé l’équipe de 96 salariés. On peut donc supposer, pour les salariés restants, un travail plus pénible et plus précaire, sur une surface immense de 10 000 m². Cela fait écho aux conditions de travail dégradées dans d’autres discounts, comme la franchise Action, qui avait déjà fait l’objet d’une enquête en 2024.

Qui plus est, la promotion des lots de 10 ou 20 produits similaires incite surtout les clients à consommer plus que ce dont ils ont besoin, et la différence de prix passe au second plan. Certains produits, comme l’eau gazeuse de marque par exemple, sont même vendus plus chers que dans des enseignes voisines, comme Auchan ou Leclerc. Plus qu’un « coup de pouce » financier, il s’agit bien de faire acheter beaucoup, et pas toujours de la meilleure qualité, à des populations précaires qui espèrent trouver une marge de dizaines de centimes sur leurs achats. Nous sommes loin d’un projet philanthrope, et plus près d’une manne financière qui repose sur des consommateurs plus vulnérables. Ça n’est d’ailleurs pas un hasard si le magasin ouvre à Aulnay-Sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, et non dans les banlieues plus aisées d’Île-de-France.

La direction de Carrefour a annoncé tester dans un premier temps le concept avant d’envisager, en cas de succès, l’ouverture de nouveaux points de vente à travers la France. Nous espérons néanmoins que cette expansion ne se fera pas aux dépens d’un salariat plus précarisé et de consommateurs moins bien informés sur ce qu’ils achètent.

Ndlr : Le titre reprend les propos du PDG de Carrrefour Alexandre Bompard, qui a parlé d'Atacadao comme d'"arme anti-inflation" lors de l’inauguration du projet en 2022. Source : lsa-conso.fr

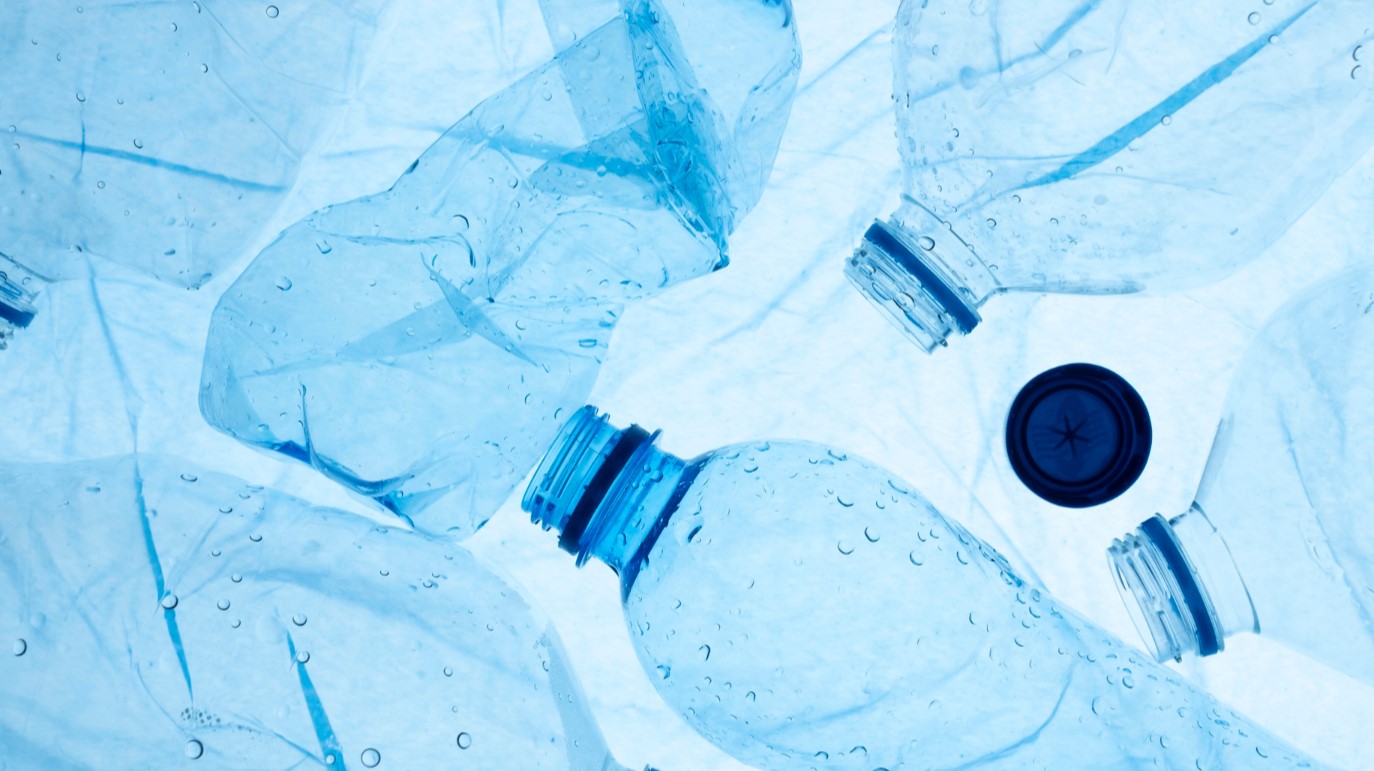

Pollution plastique : une nouvelle FAQ pour de nouvelles réglementations

Suite aux nouvelles réglementations de la Commission européenne sur le sujet, le ministère de la transition écologique vient de publier une version améliorée de sa FAQ (Foire aux Questions) sur la pollution plastique.

Parmi les nouveautés développées dans ce document : une clarification de la réglementation sur les bouchons plastiques, qui doivent depuis récemment être attachés aux récipients pour les boissons en plastique à usage unique. Vous y trouverez également des précisions sur l’interdiction de mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique, comme les pailles par exemple.

Le document est disponible en pdf ci-dessous, ainsi que sur le site du ministère de la transition écologique.

FAQ plastique juillet 2024Réservation sur Booking : une expérience désastreuse

Mme T. a contacté l’Adéic après une expérience désastreuse de réservation de logement via la plateforme Booking. En arrivant dans le logement en question, notre adhérente l’a trouvé en très mauvais état : saleté, poubelle qui traîne, restes alimentaires, mégots de cigarettes… Par conséquent, elle a indiqué à l’hôte présent sur place, qu’elle ne pouvait accepter l’appartement en l’état. Ce dernier s’est alors montré très agressif, menaçant Mme T. en présence de ses parents et de sa sœur. Il lui a même dit : « Heureusement que votre père est là, sinon j’aurais fait ce que je veux de vous ». Après avoir contacté la police, notre adhérente n’a eu d’autre choix que de quitter les lieux et de trouver un autre hébergement à un prix bien plus élevé.

Cette consommatrice a alors saisi notre association pour défendre ses droits.

Il faut savoir que la loi pour la confiance en l’économie numérique(LCEN) accorde un statut privilégié aux plate-formes comme Booking. Ces dernières permettent de mettre en relation des professionnels et des consommateurs ou des consommateurs entre eux, tout en demeurant tiers au contrat et jouissent d’ une responsabilité allégée.

Dans notre cas, la consommatrice avait conclu un contrat avec un autre particulier. Dans ce type de litige notre association ne peut en principe intervenir. En effet, nous ne pouvons intervenir que dans les litiges entre professionnel et consommateurs. Pour contourner cet obstacle nous avons tout de même décidé d’engager la responsabilité de Booking. Si la plate-forme est tiers au contrat conclu entre les deux particuliers, elle demeure contractuellement liée aux utilisateurs de la plate-forme et il est possible d’engager sa responsabilité lorsqu’elle avait connaissance des agissement contraire à la loi d’utilisateurs de la plate-forme et qu’elle n’a pas agi (article 6 de la LCEN). En ce qui concerne ce logement, plusieurs commentaires négatifs étaient présents sur le site, et nous avons donc pu engager la responsabilité de Booking sur ce fondement. Ainsi, l’Adéic a obtenu gain de cause en faveur de Mme T. et Booking a dû rembourser les frais liés à la première réservation ainsi que le surcoût de la deuxième réservation.

Tarifs SNCF : un train peut en cacher un autre

A l’approche des grandes vacances, et alors qu’un double record – de fréquentation comme de bénéfices – a été atteint l’an dernier pour le transport ferroviaire français, il y a fort à parier que les voyageurs et voyageuses seront encore nombreux à se presser dans les gares cette année. Cependant, l’augmentation des prix et une politique tarifaire de plus en plus opaque pourraient laisser certains voyageurs à quai.

Il y a une augmentation dont les consommateurs se seraient bien passés pour la nouvelle année : la SNCF annonçait, en janvier 2024, une augmentation moyenne de 5% sur les billets de TGV et Intercités. Évolution qui serait justifié par l’inflation et précisément une hausse des prix de l’énergie « de l’ordre de 13% », le groupe indiquant néanmoins qu’il prendrait à sa charge la moitié de ces coûts. Et ce n’est pas tout : parallèlement, SNCF Réseau a annoncé une hausse des prix des péages ferroviaires, au moins jusqu’en 2026, qui pourrait se répercuter fortement sur les prix des billets. Des montants que l’entreprise a déjà tenté d’imputer aux régions desservies par des trains express régionaux (TER) mais cette décision été contestée par huit de ce régions et a abouti à la suspension de la procédure en mars dernier, le conseil d’Etat reprochant notamment à la SNCF son « manque de transparence ».

Un contexte global d’augmentation et un service dégradé

Concernant l’année 2023, l’Autorité de régulation des transports (ART) mesure, dans son rapport paru en juin 2024 intitulé « Premiers chiffres des marchés ferroviaires France 2023 », une augmentation moyenne d’environ 7% sur les billets en 2023 – soit plus fortement que l’inflation- avec un impact pesant particulièrement sur les services à bas coûts Ouigo « en hausse annuelle de près de 10%, contre 5% pour les autres services ».

Un autre point noir du service ferroviaire français – qui ne surprendra pas les usagers – est établi, chiffres à l’appui : les retards et annulations sont de plus en plus fréquents. En effet, la qualité du service s’est globalement dégradée avec des annulations et suppression de train en hausse, notamment sur les TER et Transilien, et une ponctualité mise à mal sur la quasi-totalité du réseau, les retards de plus 5 minutes concernant 12% des trajets en 2023.

Cependant, notons une bonne nouvelle pour les consommateurs : le rapport mesure que l’ouverture à la concurrence avec les opérateurs internationaux, tels Trenitalia et la Renfe, est une réussite tant sur l’offre que sur les tarifs des trajets concernés. En effet, l’ouverture à la concurrence des lignes françaises a permis une augmentation de l’offre des trains et dans, le même temps, des baisses notables de prix sur certains trajets, de -10% par exemple sur l’axe Paris Lyon, et jusqu’à -40% sur les liaisons avec l’Espagne.

Quelles stratégies pour les consommateurs ?

Pour en revenir aux augmentations, le rapport de l’ART met en lumière que les évolutions tarifaires s’alignent au taux d’occupation : « les prix sont ainsi plus élevés aux mois de juin et juillet, concomitamment à la hausse du taux moyen d’occupation des trains ». Cette politique de prix est basée sur le concept bien connu de yield management, instauré à la SNCF dès la fin des années 1980, qui faisait alors figure de pionnier en déployant ce nouvel outil marketing en France. Régulièrement décriée, ce système de tarification a largement évolué ces dernières années, les paramètres de fluctuation de prix étant toujours plus complexes et opaques : taux de remplissage réel ou estimé, date et heure du voyage, date et heure d’achat, flexibilité de la réservation, etc.

Pour pallier l’augmentation des prix des billets et ne pas se laisser surprendre par la variabilité des tarifs, quelques astuces simples peuvent être suivies telles qu’anticiper son achat, voyager en semaine, par exemple.

Toujours dans l’optique de mieux maitriser leurs dépenses de frais de transports, les consommateurs sont nombreux à se tourner vers les cartes de réduction et abonnements qui, en principe, sont avantageux dès un certain nombre de voyages. Pour vous permettre d’y voir plus clair et de choisir la carte la plus avantageuse selon votre situation, l’Adéic vous propose un tableau comparatif des offres proposées en suivant ce lien.

Attention cependant aux arnaques et au phishing (hameçonnage). En juin 2023, le journaliste Alexandre Lenoir a lancé une alerte sur X (ex-Twitter) après avoir repéré une page « Billets de train à prix réduits » qui proposait d’obtenir une carte cadeau offrant un an de voyage gratuits pour seulement 1,95 euro. Dans le même ordre d’idée, des campagnes de phishing, menées directement par e-mail, proposent régulièrement de fausses promotions sur les cartes de réduction. Bien sûr, ces arnaques cherchent à récupérer les données personnelles et les coordonnées bancaires des victimes. Pour éviter les arnaques, vérifiez bien que ces offres émanent du site de la SNCF et n’hésitez pas à signaler les offres frauduleuses.